以前、書いたようにブログ書き支援用の小アプリを作る。

Cocoaの日々: SimpleCapへ Webページのスクリーンショット機能を追加する(予定)

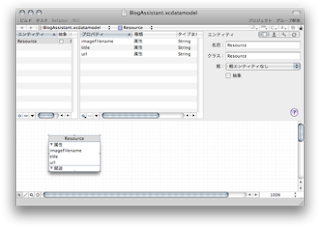

HTMLのAタグとサムネイル画像を作るようなアプリを考えている。名前は BlogAssistant にしよう。このデータを CoreData で管理させようと思っていろいろ試行錯誤している。今回は簡単なモデルを作成し、それを NSTableView へ表示させてみよう。

Xcodeで Core Data Application を作成する

(以下、MacOSX10.5、XCode 3.1.1で操作)

新規プロジェクトを作る。後々 Safariのプラグインに変える予定だが CoreDataの挙動を確認しながら作りたいのでまずは単体のアプリケーションとして作る。Xcodeで新規プロジェクトを作成しテンプレートの中から Core Data Application を選択する。

自動的に *_AppDelegate クラスが生成される。

このクラスにはあらかじめ Core Data 永続化スタックを使うのに必要なコードが自動的に用意されている。ヘッダファイルはこんな感じ。

BlogAssistant_AppDelegate.h

#import

@interface BlogAssistant_AppDelegate : NSObject

{

IBOutlet NSWindow *window;

NSPersistentStoreCoordinator *persistentStoreCoordinator;

NSManagedObjectModel *managedObjectModel;

NSManagedObjectContext *managedObjectContext;

}

- (NSPersistentStoreCoordinator *)persistentStoreCoordinator;

- (NSManagedObjectModel *)managedObjectModel;

- (NSManagedObjectContext *)managedObjectContext;

- (IBAction)saveAction:sender;

@end

これをベースに作って行こう。

モデルの定義

*.xcdatamodel を開いてデータモデルを定義する。エンティティ Homepage をこんな感じで作ってみた。

併せてモデルクラスを用意する。

新規ファイルを作成し、属性をプロパティ定義していく。このあたりXCodeが自動生成してくれると良いのだが(何か方法があるのだろうか?)。

Homepage.h

#import

@interface Homepage : NSManagedObject {

}

@property (retain, nonatomic) NSDate * createdDate;

@property (retain, nonatomic) NSString * imageName;

@property (retain, nonatomic) NSString * memo;

@property (retain, nonatomic) NSDate * modifiedDate;

@property (retain, nonatomic) NSString * title;

@property (retain, nonatomic) NSString * url;

@end

Homepage.m

#import "Homepage.h"

@implementation Homepage

@dynamic createdDate;

@dynamic imageName;

@dynamic memo;

@dynamic modifiedDate;

@dynamic title;

@dynamic url;

@end

@dynamic 指定している件については以前のブログを参照されたし。

Cocoaの日々: CoreData - NSManagedObject のプロパティ

テーブルビューの用意とバインディング

InterfaceBuilder を立ち上げ、ウィンドウへテーブルビューを配置する。

続いてモデルとビューの橋渡しを行う NSArrayController を MainMenu.xib へ追加する。

これを MainMenu.xib へ追加。

インスペクタを開き、Attributes を編集する。

変更点は下記の通り:

- Mode を Entity へ変更する

- Entity Name へ先ほど用意したモデルでのエンティティ名 Homepage を指定する

- Prepares Content にチェックを入れる(これで NSArrayController が自動的に NSManagedObjectContext 経由で保存データを読み込んでくれる)。

次にテーブルビューのカラムを選択した後、NSArrayController へバインドする。

Controller Key へ arrangedObjects を、Model Key Path に title(カラムに表示するモデルの属性)を指定する。

他のカラムも同様にバインドしておく。

ここまででコントローラー(NSArrayController)とビュー(NSTableColumn)とのバインドができた。後はコントローラとモデルの紐付けが必要。NSArrayController は(親クラスの NSControllerは)CoreDataをサポートしていて -[setManagedObjectContext:] がある。これを使ってコントローラとモデルを結びつける。

参照:

Mac Dev Center: NSObjectController Class Reference

BlogAssistant_AppDelegate.h

@interface BlogAssistant_AppDelegate : NSObject

{

:

IBOutlet NSArrayController *arrayController;

}

ヘッダへアウトレットを一つ追加し、InterfaceBuilderでNSArrayController へ接続する。

最後に NSArrayController へ NSManagedObjectContext を設定する。これは今回コードで書く。

BlogAssistant_AppDelegate.m

- (void)awakeFromNib

{

[arrayController setManagedObjectContext:[self managedObjectContext]];

}

これで Model-View-Controller が全てつながった。データの管理は NSManagedObjectContext が良きに?取りはからってくれる。

テスト用ボタン追加

表示を確認するにはテストデータが必要。テストデータを追加するボタンを付ける。

ボタンのターゲットは BlogAssistant_AppDelegate とし、アクションは addTestRecord: につなぐ。実装はこんな感じ。

BlogAssistant_AppDelegate.m

- (IBAction)addTestRecord:(id)sender

{

Homepage* homepage = [NSEntityDescription insertNewObjectForEntityForName:@"Homepage"

inManagedObjectContext:[self managedObjectContext]];

homepage.title = [NSString stringWithFormat:@"TEST TITLE:%@", [[NSDate date] description]];

homepage.imageName = @"TEST IMAGE";

homepage.url = @"http://xcatsan.com/";

homepage.createdDate = [NSDate date];

homepage.modifiedDate = [NSDate date];

homepage.memo = @"MEMO";

NSError* error = nil;

[[self managedObjectContext] save:&error];

if (error) {

NSLog(@"INSERT ERROR: %@", error);

} else {

NSLog(@"INSERTED");

}

}

保存形式を SQLite へ変更する

自動生成されたコードでは保存形式が XMLになっている。これを SQLへ変更する。

BlogAssistant_AppDelegate.m

- (NSPersistentStoreCoordinator *) persistentStoreCoordinator {

url = [NSURL fileURLWithPath: [applicationSupportFolder stringByAppendingPathComponent: @"BlogAssistant.db"]];

persistentStoreCoordinator = [[NSPersistentStoreCoordinator alloc] initWithManagedObjectModel: [self managedObjectModel]];

if (![persistentStoreCoordinator addPersistentStoreWithType:NSSQLiteStoreType configuration:nil URL:url options:nil error:&error]){

[[NSApplication sharedApplication] presentError:error];

}

}

動作確認

動かしてみよう。起動して何度かボタンを押してテストデータを生成する。

NSManagedObjectContext へ対するテストデータ追加がテーブルビューへ自動的に反映された。ダブルクリックすると変更もできる。

アプリを止めて再起動するとデータが復元される。

ここまでで MVCの連携コードを書いて InterfaceBuilder を設定しただけ。CoreDataとBindingsを使うと、ローカルDB付きのテーブルビューがこんなに簡単にできてしまう。

保存データ

さてデータはいったいどこに保存されているのか。自動生成されたコードを見るとライブラリ配下の Application Support にあるようだ。

url = [NSURL fileURLWithPath: [applicationSupportFolder stringByAppendingPathComponent: @"BlogAssistant.db"]];

ターミナルを開き sqlite3 コマンドで中身が確認できる。

ソースコード

github へ上げました。

BlogAssistant at master from xcatsan's SampleCode - GitHub

おまけ:SQLite のログ

実行時オプションにを

-com.apple.CoreData.SQLDebug 1 付けるとデバッガコンソールへ SQLite のログを出力させることができる。

(参考)

Cocoa Touch の日々: CoreData で発行されている SQL をデバッグ出力する

こんな感じ。

- - - -

BlogAssistant開発:続く..